Elektronik - handbuch wächter – JUNG 228WW Benutzerhandbuch

Seite 9

Dämmerungsschalters ist so ausgelegt, daß ein Schalten bei Tageslicht oder auch ein Schalten

bei Dämmerung stufenlos einstellbar ist. Es ist sinnvoll beim Einsatz eines Wächters darauf zu

achten, daß der untere Helligkeitsbereich (zwischen 10-80 Lux) einen großen Regelbereich

am Lux-Regler bietet. Helligkeiten über 80 Lux zählen zum sogenannten Tagbetrieb, d. h. der

Dämmerungsschalter ist nicht aktiv, das Licht wird helligkeitsunabhängig bei Bewegung ein-

geschaltet.

Der Dämmerungsschalter von Innenraum-Wächtern (z.B. UP-Wächter) sollte zusätzlich mit

einer Ansrechverzögerung (Hysterese) ausgestattet sein. Speziell im Innenbereich, bei der

Montage in UP-Dosen mit einer Einbauhöhe von ca. 1,1 m, kann es vorkommen, das durch

den Körperschatten einer vorbeigehenden Person der Helligkeitssensor abgedunkelt wird.

Um nun eine Einschaltung bei ausreichender Raumbeleuchtung zu vermeiden ist eine elek-

tronische Verzögerungszeit realisiert, welche kurzzeitige Abdunkelung ignoriert und somit

Fehlschaltungen weitestgehend ausschließt.

Während eines Einschaltvorganges arbeiten die Wächter nachtriggernd, d.h. jede neue

Bewegung (Wärmeänderung) im Erfassungsfeld startet die Einschaltzeit aufs Neue. Der Ver-

braucher bleibt daher, auch nach Verlassen des Erfassungsfeldes, noch für eine vorgewählte

Zeit (Potentiometer ‘Zeit’) eingeschaltet.

Zum besseren Verständnis der Funktionsweise eines PIR-Bewegungsmelders ist im folgen-

den der Schaltungsaufbau anhand der Blockstruktur aufgezeigt:

ቢ PIR-Sensorelemente. Die Sensoren liefern, wenn Wärmeänderungen registriert werden,

eine Wechselspannung im µV-Bereich.

ባ Filterschaltung: hier werden langsame Vorgänge herausgefiltert. Es werden somit unge-

wollte Schaltungen durch naturbedingte Temperaturschwankungen vermieden

(z.B. vom Wind bewegte Blätter).

ቤ Das Signal des PIR-Sensors wird mit Operationsverstärkern für die weitere Auswertung

verstärkt.

Elektronik - Handbuch

Wächter

2.1.4/2.1.5

Schaltungsaufbau, Funktionsprinzip

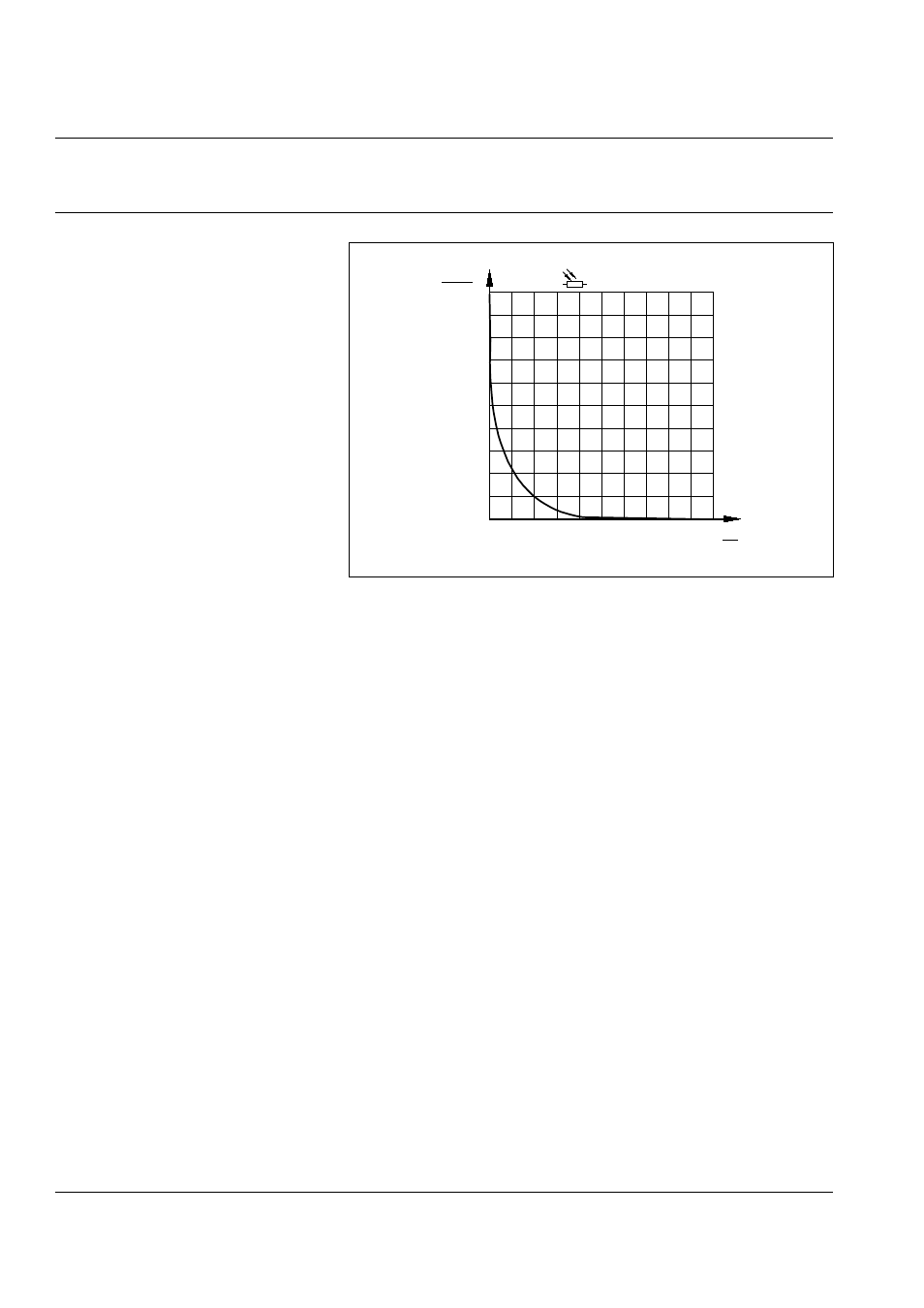

LDR-Kennlinie

R

MOHM

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

E

LUX